Lectures : Michée 7,4b-7 ; Hébreux 4, 12-13, Matthieu 10,34-39

1. Une religion violente ?

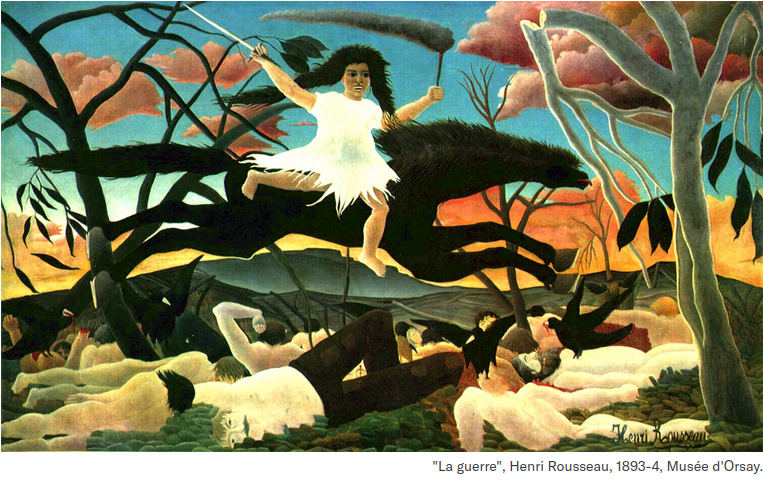

Quand nous entrons dans de vieux appartements, nous voyons souvent accrochés aux murs des chromos représentant Jésus portant un agnelet dans ses bras ou d’autres douceurs du genre. Des versions modernes de la même veine existent aussi en quantité. Il est clair que l’image du doux Jésus que véhiculent ces représentations cadrent mal avec la parole que rapporte l’évangile de Matthieu : « Ne pensez pas que sois venu jeter la paix sur le monde : je ne suis pas venu jeter la paix, mais l’épée. » C’est la traduction littérale. L’évangéliste Luc atténue la dureté de l’expression en écrivant : je suis venu apporter la division. Mais à un autre endroit, il note une parole de Jésus tout à fait semblable : « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu’ai-je à désirer, s’il est déjà allumé » ? Enfin, dans l’évangile de Thomas, un apocryphe, nous trouvons cette parole qui va dans le même sens : « Jésus dit : « Certainement les hommes pensent que je suis venu pour jeter une paix sur l’univers. Mais ils ne savent pas que je suis venu pour jeter sur terre des discordes, le feu, l’épée, la guerre… »

Il importe que nous comprenions et interprétions bien ces paroles, parce que nous touchons là à un sujet très sensible aujourd’hui, celui de la violence et de la guerre. Et plus particulièrement, nous nous heurtons à une accusation aussi fréquente que facile, selon laquelle ce sont les religions, et notamment le christianisme, qui seraient à l’origine de toutes les violences et de toutes les guerres du passé. Il n’est pas rare que nous entendions des gens qui se piquent de culture déclarer que toutes les religions monothéistes sont violentes par nature, au contraire des religions polythéistes, qui seraient tolérantes et paisibles. Quiconque a étudié de près l’histoire des sociétés sait qu’il s’agit là d’un mythe et pour le moins d’une simplification du problème. En tout cas, on n’améliore pas les choses en croyant trouver l’origine de la violence chez les autres, au lieu d’admettre que la violence est présente en chacun de nous ! Et en méconnaissant le fait que la religion est souvent instrumentalisée ou pervertie par la politique.

2. Paix et fausse paix

Comment donc comprendre cette parole de Jésus, si dérangeante : non pas la paix, mais l’épée ? D’abord, il faut nous souvenir que c’est bien la paix, c’est-à-dire le vrai bonheur et le salut pour les hommes, que Dieu a pris pour objectif selon l’Ancien et le Nouveau Testament. Ce dernier se présente comme la bonne nouvelle du salut, de la délivrance, de la réconciliation et propose à tous un chemin vers la vie, la vie éternelle.

Ceci dit, nous nous souvenons de l’objection des prophètes fustigeant la fausse paix, les fausses fidélités, les conduites hypocrites qui cachent la désobéissance à Dieu et l’injustice à l’égard du prochain. Il ne peut pas y avoir de paix sans remise en question, sans conversion. Ainsi, la mission de Jésus ne se conçoit pas sans un choc entre le Royaume de Dieu qu’il fait approcher et le monde. Ce choc a d’ailleurs été tellement fort que le monde en retentit encore aujourd’hui, même si les gens préfèrent entendre d’autres bruits. Ce choc a été tellement fort qu’il a produit d’abord la violente réaction de la croix, sur laquelle Jésus a été supplicié ; et il a continué à produire ses effets quand l’Église s’est constituée et s’est répandue dans le monde.

3. Une Parole tranchante

Les évangélistes interprètent la parole de Jésus sur l’épée par le fait des divisions que son message suscite. En effet, il exige une prise de conscience, une décision personnelle, un changement de vie qui a d’abord suscité des résistances et des oppositions à l’intérieur des structures alors solides et autoritaires des familles. Et les évangiles de citer le prophète Michée, décrivant ces conflits internes bien des siècles auparavant. Mais le conflit s’est élargi bien plus que ne pouvait l’imaginer les évangélistes, affectant bientôt les relations entre le judaïsme et l’Église, se traduisant par les persécutions contre les chrétiens dans l’empire romain, puis par le bouleversement progressif de toute la société de cet empire, gagné par la foi nouvelle.

L’épître aux Hébreux rend très bien cet aspect incisif de l’Évangile, en comparant l’action de la Parole de Dieu à celle d’une « épée tranchante ». Oui, elle tranche, fait coupure, elle marque une différence, par rapport à laquelle nous devons nous déterminer. Est-ce si extraordinaire ? Nos propres paroles ne doivent-elles pas trancher, faire la différence ? Toute parole opère une coupure dans le réel, elle distingue, met en évidence ; sinon, elle n’est pas entendue, ou c’est qu’elle n’apporte rien. Cela est vrai d’autant plus pour la Parole de Dieu qui, apportant le Royaume, fait coupure avec le monde ancien. L’épée de la Parole pénètre en nous jusqu’au cœur, jusqu’au plus intérieur de nos pensées et de nos désirs pour atteindre le mal le plus caché. Elle fait en nous une opération chirurgicale pour nous guérir, afin que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux.

4. Résolution des conflits

L’Évangile du Christ est donc conflictuel. Jésus est venu pour apporter la remise en question : les vagues et non le calme plat, le dérangement et non la satisfaction, et j’ajouterai : le jugement de valeur et non une plate tolérance… De par sa nature, l’Évangile du Christ se démarque et nous démarque. Il fait la différence. Il suscite donc des divisions, tant internes qu’externes à l’Église.

Je me souviens de ces discours qui ont suivi la période de mai 68. On disait que nous ne devions pas avoir peur des conflits. Ils avaient ceci de bon qu’ils étaient révélateurs des tensions cachées, des non-dits qui empoisonnent l’atmosphère, des prises de pouvoir qu’on n’ose pas contester ; et qu’en mettant à plat les problèmes, en s’y engageant sans crainte plutôt que de laisser pourrir les situations, on pouvait aboutir à des solutions constructives, à des conditions meilleures, plus favorables qu’en l’état initial, une situation où tout le monde était gagnant. C’était l’époque où les séminaires de résolution de conflits faisaient leur apparition et battaient leur plein. Je crois que tout cela était juste, quand bien même toute cette rhétorique avait quelque chose d’idéaliste : comme s’il était facile de gérer les conflits, comme si on arrivait immanquablement à planifier les différences ; comme si ce n’était qu’une question de procédure à observer.

5. Le risque de la différence

Car la différence du Royaume de Dieu, qui l’éliminera ? Il s’agit justement de ne pas l’éliminer : « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée » dit Jésus. Il avertit ses disciples qu’ils ne trouveront pas toujours des personnes bienveillantes et tolérantes sur leur chemin. Qu’ils ne réussiront pas toujours à résoudre les conflits suscités par leur témoignage ou… par la faiblesse de leur témoignage. Le passage de l’évangile de Matthieu se termine par une exhortation inouïe et rude, celle de prendre personnellement des risques : « Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne marche pas à ma suite n’est pas digne de moi » dit Jésus, et aussi « Celui qui voudra garder sa vie la perdra ; mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera ». Avant d’obtenir la paix qui nous est promise et que, par bien des côtés, nous goûtons déjà, nous sommes également invités à prendre des risques : à nous risquer nous-mêmes…

Donné le 26.08.2007 à La Sarraz

René Blanchet